(⇒トップページへ移動)

ボディの設定

まだまだ試行錯誤中ですが、最近安定している設定です。

F値と被写界深度

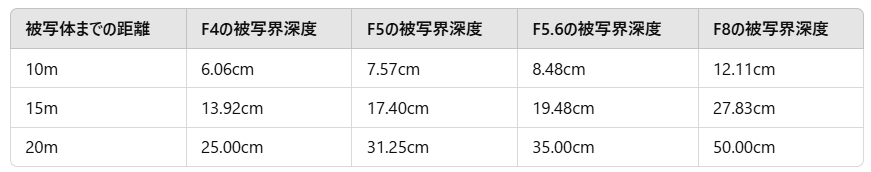

600mm レンズで、被写体までの距離とF値で被写界深度がどうなるかの表です。

カワセミのサイズを鑑みて、距離15mならF5~F5.6あたりが水しぶきにピントを持っていかれても何とかなる確率が高そうな感じ。

F8はEOS R5 mark IIだとちょっと回折の影響による解像度低下が気になりますね。

というわけで最近はF5くらいで撮ることが多いです。

F5.6でも良いのですが、折角F4のレンズを使ってるのに悔しいので(謎)そこはちょっとした抵抗です 😛

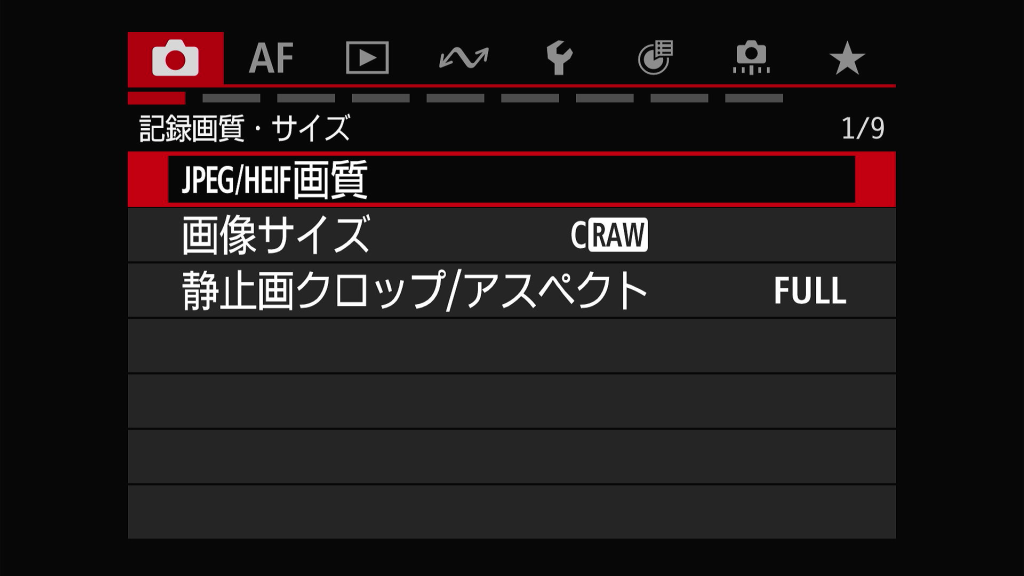

画像サイズ

画像サイズはC-RAWです。

連写の継続時間が延びますし、CanonのC-RAWはかなり優秀な感じがしてます。

30コマ/秒だとそんなに延びるわけでもないですが、その1秒くらいがカワセミ撮影では大きいですね。

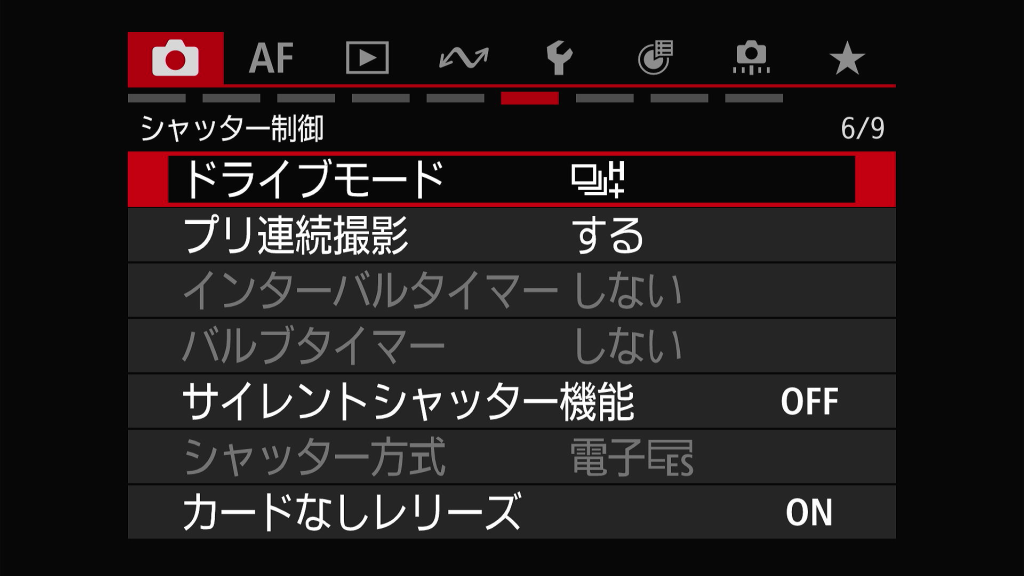

プリ連続撮影

プリ連続撮影については上でも書きましたが、私はONで撮ってます。

レリーズタイムラグの保険みたいなものですね。

EOS R5 mark IIになってからプリ連続撮影する事のデメリットはあまりないので、特に問題はない感じ。

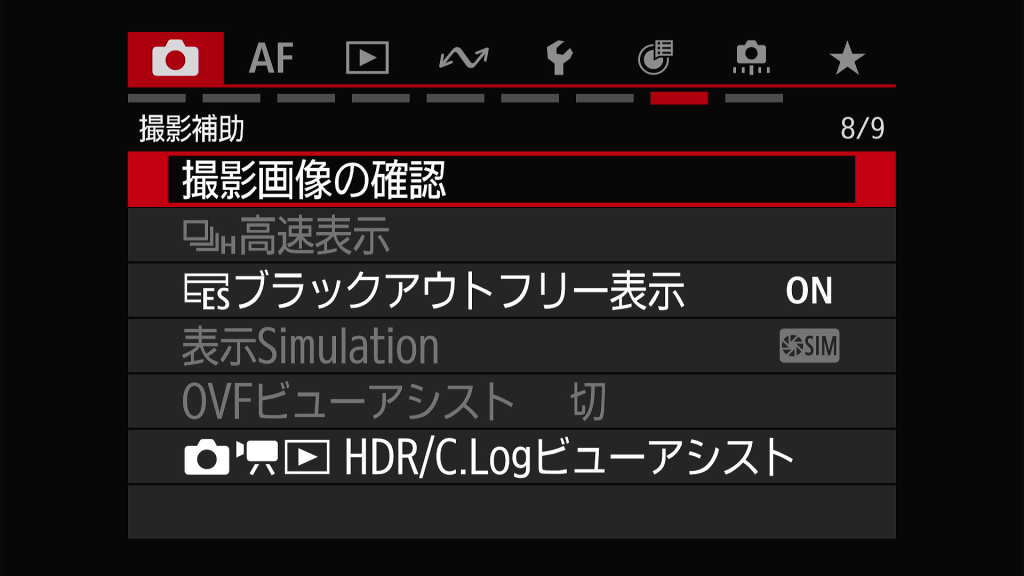

ブラックアウトフリー(表示Simulation「露出+絞り」)

ブラックアウトフリーである必要はないと思うのですが、表示Simulationが「露出+絞り」になるようにしています。

(ブラックアウトフリーは表示Simulationが「露出+絞り」固定)

ブラックアウトフリーで「露出+絞り」にしておくと、ブラックアウトフリーをOFFにすれば元の設定に戻るので扱いやすいです。

私はカワセミ撮影ではファインダーは覗かないので、ブラックアウトフリー自体に全く意味はありませんw

この設定がここ最近の一番の変化ですね。

少し詳しく。

絞った光でAFすることでデフォーカスを抑制

前に検証で書きましたが、表示Simulationが「露出+絞り」の場合は、実際にレンズの絞り羽根が動いて、絞られた光でのAFとなりますので、それにより多少なりともデフォーカスを抑制します。

F4で撮ると意味はないのですが、最近はF5~F5.6で撮ることが多いため少しでも有利になるかなと。

ちなみに表示Simulationの絞りが有効じゃない場合、プリ連続撮影ではピントが合った瞬間から絞り羽根が動いてバックグラウンド撮影が開始されるので一瞬だけカクッとするので、その対策でもあります🥴

暗いイメージで被写体検出

被写体検出も表示Simulationの影響をうけるのですが、私はカワセミを撮るときは露出(EV)を下げることが多いので、暗い画像での被写体検出になります。

「暗い画像じゃ検出精度的にダメなんじゃないの?」って話ではあるんですが、実はこれが思ったより調子がよいぞと。

というのも、暗くする分だけ中途半端なノイズを拾わなくなるんですよね。

上の写真、実は背景は暗いわけじゃなくてEVを落としてるから黒く見えてるだけです。

つまり「被写体だけ浮かび上がる」ような感じになる事が多くて被写体検出しやすいんじゃないかと思ってます。

ピントの精度は大丈夫なの?って話ですが、これは検証したわけじゃないですけど、おそらくDuelPixel CMOSの位相差情報はEV補正に関係なく適正状態で取得されてるんじゃないかなって思ってます。

そうじゃなかったとしても、今のところEV-3程度ではAFのピント精度が低下している感じは全く受けません。

まぁ気のせいな可能性はありますが、今のところ良好です。

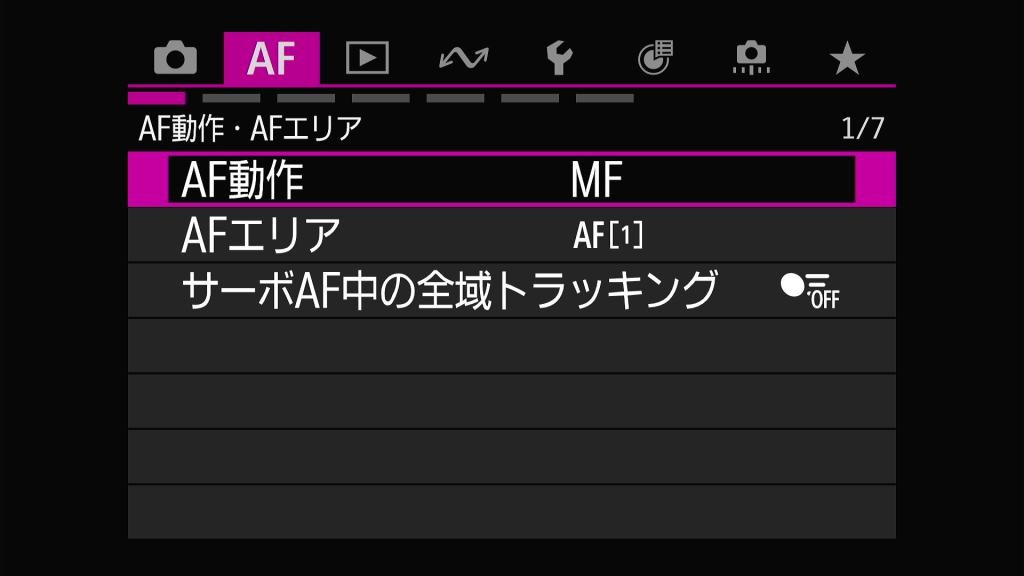

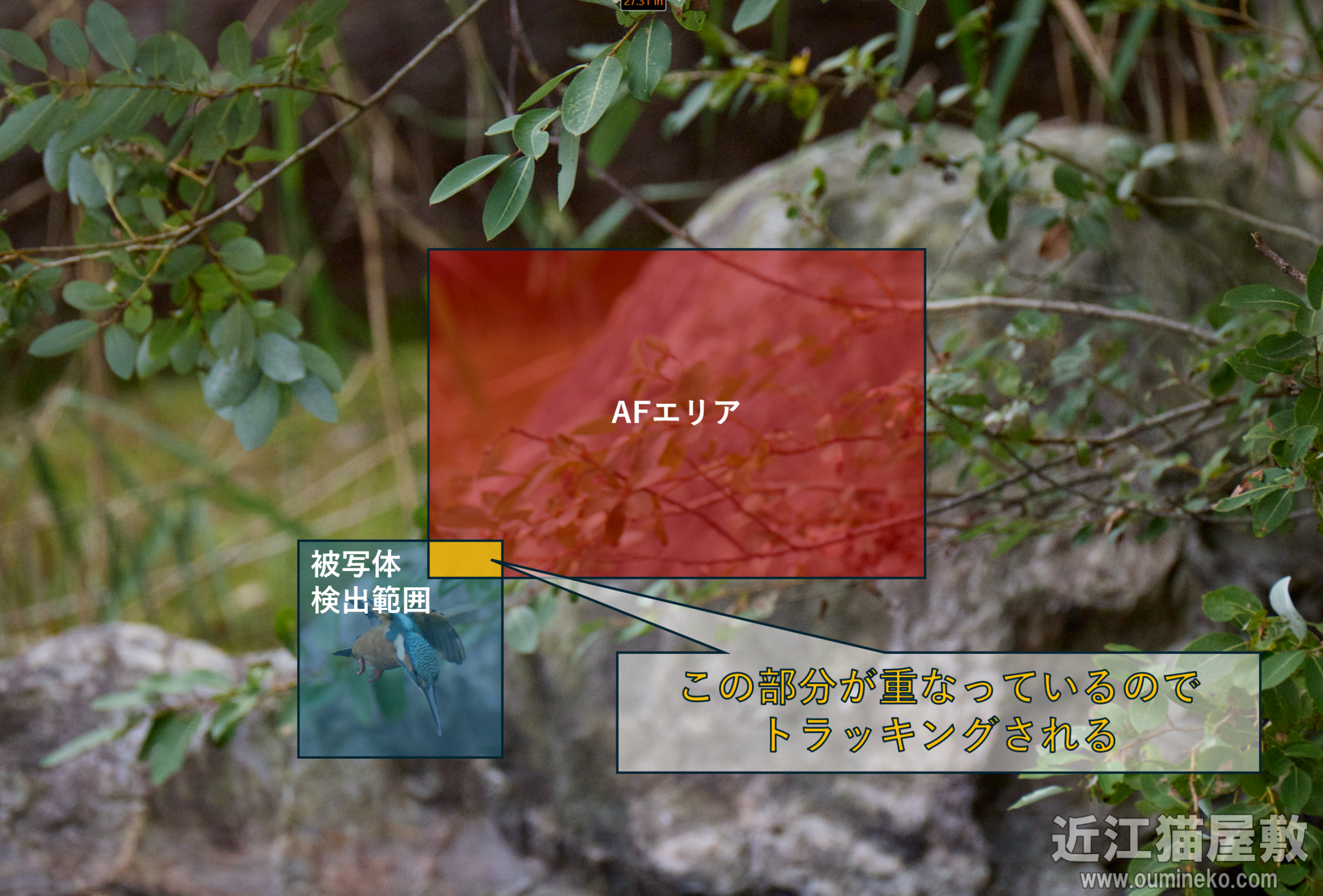

サーボAF中の全域トラッキング

※MFになってるのはレンズをつけてないときだからですもちろんAFです。

これは何度か書いていますが、素早くて小さい被写体を追いかける時は他の物を掴みづらいのでOFFが良いです。

ONだと全域になって何かしら掴んでしまいますね。

こんな感じで、全域をOFFにしてもAFエリアに被写体がカスってくれたら掴んでくれますので、OFFにしたからといってAFエリア外が全くつかめなくなるとかではありません。

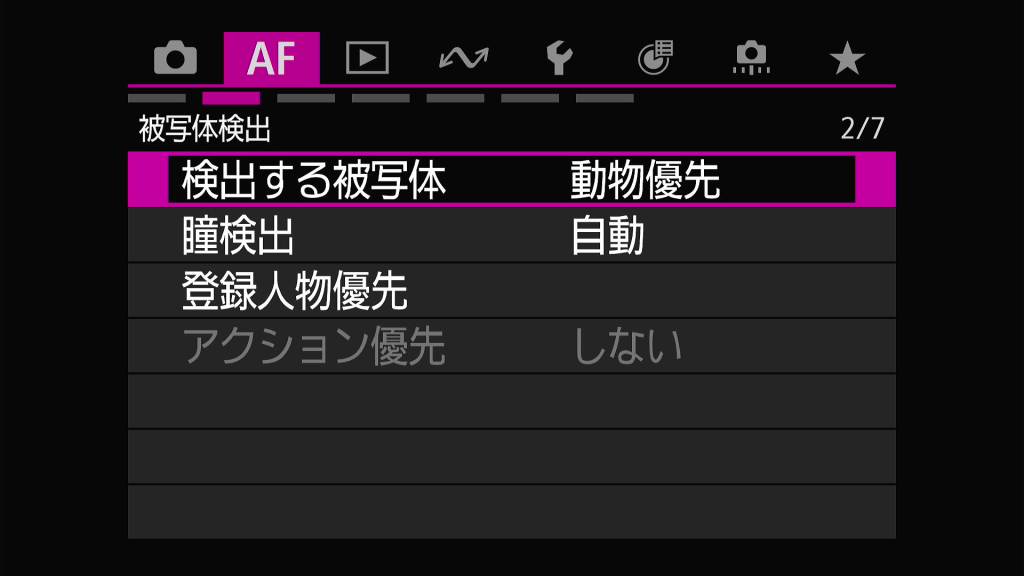

被写体検出、瞳検出

この辺はEOS R7でONにして撮ると酷いことになりますが、EOS R5 mark IIでは安心してONに。

ただカワセミ撮影では浮上の瞬間などは動物検出はきいていないように思うので、お守り程度です 😛

RF200-800では飛び出しから着水までは効いて、浮上後にしばらくしてから効く感じでした。

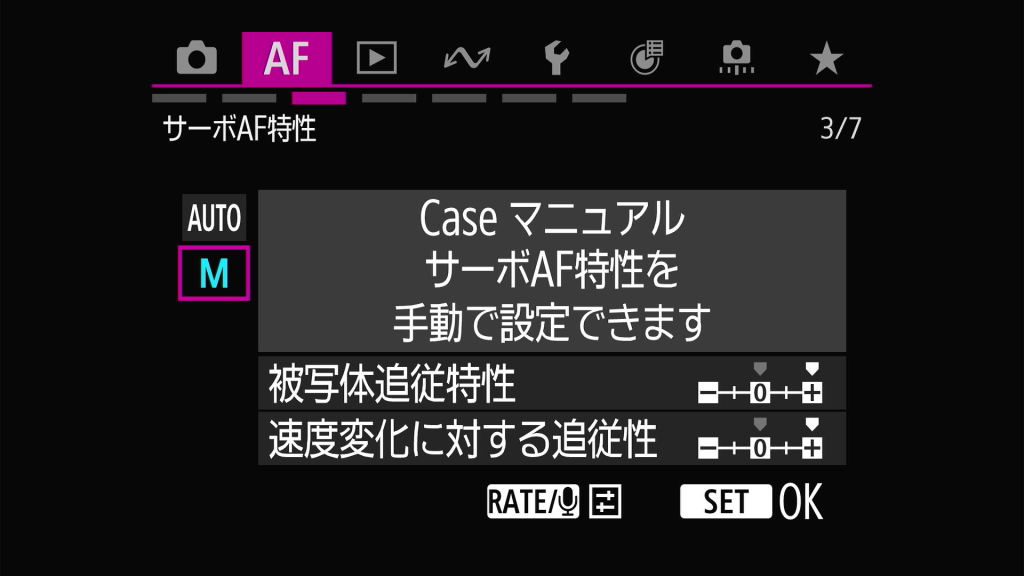

サーボAF特性

被写体追従特性については、どちらに振っても良い点はあります。

粘る場合はもちろんピントが安定しますし、俊敏にした場合は他の何かを掴んでしまった場合にカワセミ本体の方にピントを移動させるまでのリカバリが速いです。

これまでは粘るにすることも多かったのですが、俊敏だとカワセミの着水から浮上で1回くらいは切り替わるタイミングがあるので最近は俊敏で撮ってます。

ただ、実際のところどちらでもという感じはしてますね。

飛び出しから追いかける場合は、粘った方が良い気がします。

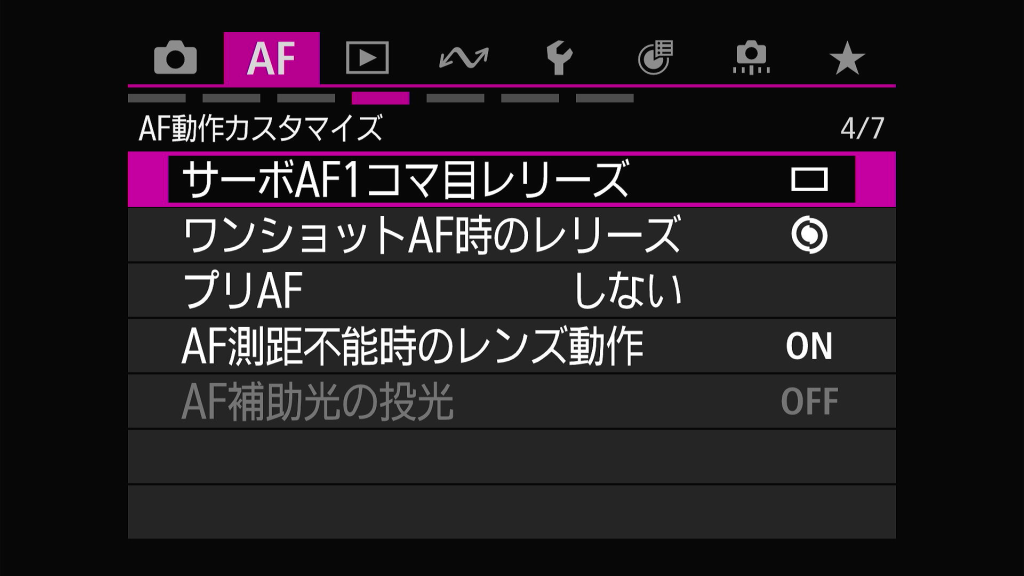

サーボAF1コマ目レリーズ

RFレンズになりましたので、レリーズ優先にしています。

バランスだと稀にシャッターが切られないことがあってテンポが悪いので。

一瞬「ん?」って思ってビクっとした後にはカワセミは飛び去ってますね😇

まとめ

私はこの季節はカワセミ撮影を集中してやっていますので、カワセミ記事が多くなりがちですがご容赦を。

EOS R5 mark IIのAFが良かったので今年は特に集中して撮ってます 🙂

で、ロクヨンで撮ろうと思ったときに綺麗ではあるんですが、小さいレンズと比べて多くの短所もあるなと。

- 口径が大きいので視差が大きい

- そもそも大きくて重いので振りにくい

- 明るいので逆にAFがすっぽ抜けやすいし、被写界深度が浅い

- リングUSMなせいかナノUSMと比べて少し反応が鈍い感じがある

など。

ただ、もちろん撮れる写真の画質は別格です。

ですので、そもそも目的が浮上時の水絡みですし飛び出しから着水までは捨ててます。

カワセミ撮影の方法は撮影環境や機材、撮影者の反射神経とか視力、そもそも撮りたいシーンなどで多様なんじゃないかと思います。

よく飛び出しからずっとカワセミをとらえ続けている動画をみますが、「凄いなこれ」と思う反面、「これ、今の撮影環境や機材だと無理じゃない?」って思う事もあります。

ですので「このやり方が絶対とかはない」ので、ざっくばらんにポイントを書いてみました。

多分、どんな方法でも撮影できれば正義ですし😂

何かしら役に立つ情報があれば幸いです 🙂