発売から概ね1ヶ月が経過して、大体RF200-800mm F6.3-9 IS USMを使っての撮影については把握できましたので1ヶ月レビューと撮影のコツなんぞを。

貼っている野鳥写真はすべてRF200-800mm F6.3-9 IS USMで撮った写真です。

RF200-800mm F6.3-9 IS USM

レンズの立ち位置

焦点距離

Canonは売り文句にこだわる会社ですので、他社が200-600 F6.3で超望遠ズームを発売する中で「世界初の800mmズーム」ということで差をつけた商品となります。

ただ200-600 F6.3にx1.4のテレコンをつけても、マスターレンズで800mmまで対応しているRF200-800mm F6.3-9 IS USMには画質では劣るでしょうし、私のように800mmの焦点距離が必要な人にとっては他社にはない待望のズームレンズです。

野鳥撮影において800mmというのはフルサイズで使えばフルHDやスマホでの鑑賞に、APS-Cで撮れば4Kモニタでの鑑賞に堪えられるという、丁度良い解像度で小鳥を撮影できる焦点距離です。

もちろん600mmでも近づいて撮影できれば同じではあるのですが、これまでの野鳥撮影の経験では600mmではあと数m近づけないという事が非常に多い印象です。

もちろんスキルの高い人は近づいて600mmで撮ればより存在感のある写真を撮れると思いますが、800mmは無理に近づかなくても綺麗に撮れる焦点距離ですので趣味の野鳥撮影ではベストの焦点距離だと思ってます。

価格

これは「Canonが相当な危機感を持って発売したな」と思えるくらいコスパが良いです。

筐体のLレンズと同等の防塵防滴対応ですので、はっきり言ってLとの違いは黒い安価なフードと赤いリングがついていないというだけな気がします。

Lレンズとして販売すると、どうしてもRF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMよりも高値に設定せねばなりませんし、「機能的に支障のない部分だけを削ってなんとかお買い得な価格におさえた」という感じがしますね。

私は機材は安ければ安いほど良いと思っていますので、非常に良い価格設定だと思います。

性能バランス

- RF800mm F5.6L IS USM(新品220万円)

- RF100-500mm F4.5-7.1L IS USM(新品37万円)

- RF200-800mm F6.3-9 IS USM(新品28万円)

- RF800mm F11 IS STM(新品13万円)

現行機種との性能ヒエラルキーを守らないと客が怒りますので、例えばこのレンズが発売されたことでRF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMやRF800mm F5.6L IS USMの存在意義がなくなったりするような事はまずありませんし、逆にRF800mm F11 IS STMよりはすべてにおいて高いスペックとなっています(重量除く)。

RF200-800mm F6.3-9 IS USMについては「ヒエラルキーを崩さないギリギリMAXの性能にした」というのがうかがい知れますね。

- F値

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMよりも500mmで明るくなってはいけませんのでF8となっています。

格段に安いRF800mm F11 IS STMに劣るわけにはいかないので800mmはF9となっています。 - 解像力

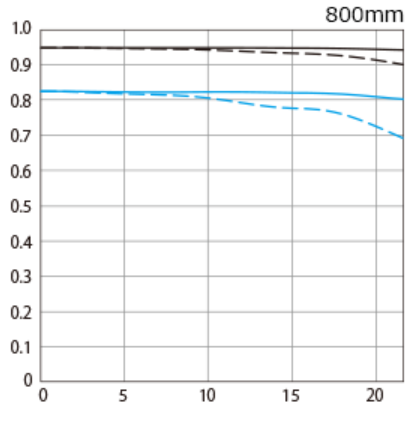

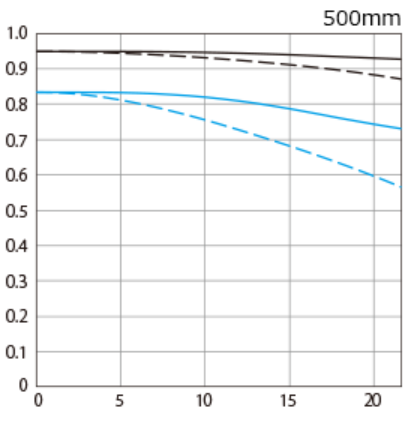

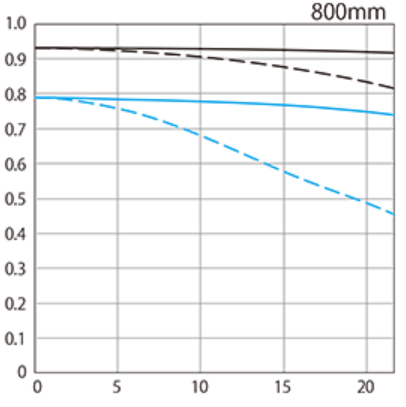

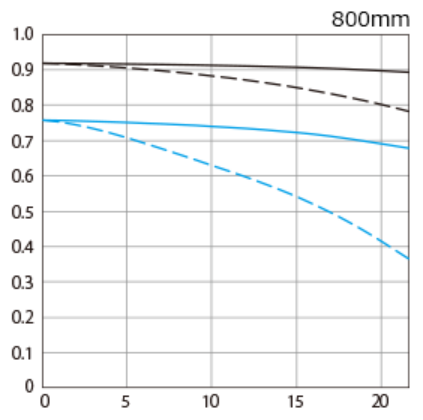

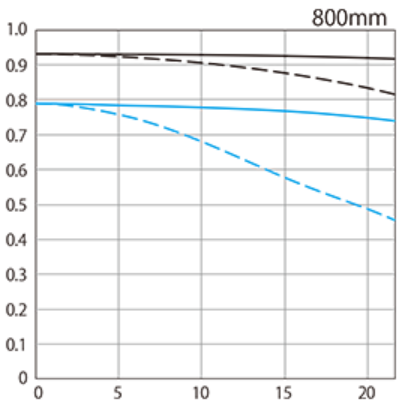

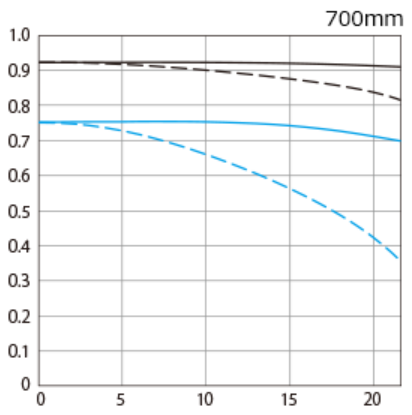

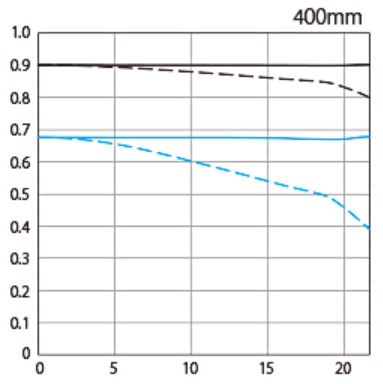

800mmでの解像力についてはRF800mm F5.6L IS USMより高いとまずいのでギリギリ届かず、

格段に安いRF800mm F11 IS STMよりは確実に高く調整されています。

また500mmではRF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMの解像力には届きません。 - AF

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMと同等のnano USM x2が使用されています。

こちらも格段に安いRF800mm F11 IS STMよりは確実に速いスピードとなっています。 - 重量

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM並の軽量感があるといけませんので、2050gとなっています。

こんな感じです。

見事に他の自社競合レンズの存在意義を残しつつ、高い性能に調整されています。

性能面

解像力

EOS R3の場合

何度か書いていますが、EOS R3(フルサイズ 2400万画素)でマッチするくらいの解像力じゃないかと思います。

EOS R3で撮っていると「画素数たりないなぁ」と感じることは多いですが「等倍で見ても解像してないなぁ」という感じはあまりしません。

また4Kモニタでみると画素数の不足を感じますが、FullHDやスマホなどの画面で見ると大砲と遜色ないくらいには綺麗です。

実際のところ、このサイトでも見に来てくれている人の9割くらいがスマホユーザーですので、EOS R3の解像度で良いのかもしれませんね。

EOS R7の場合

※距離10mのカワセミ。EFハチゴローと比べても全く遜色ない画質。

※距離15mのアトリ、ここまでは非常に綺麗です。

※距離17mのアトリ。すこし解像し切らずベタっとしてきます。

※距離20mのコゲラ。頬の辺りなど解像度がかなり怪しくっています(4Kモニターもしくは拡大等倍でどうぞ)

EOS R7(APS-C 3250万画素)では小鳥の羽毛の場合、距離~15mくらいまでは十分に解像するのですが、それより遠くなるとディテールが潰れ始めます。

遠い場合は現像時に等倍で見た際に「もう一歩解像していないかな」という感覚ですね。

ただ、EFハチゴローなどの大砲と比べてですのでこの辺りは当然じゃないかなと。

EFハチゴローの場合はEOS R7で撮るとより精細に撮れるのですが、このレンズは遠い場合はフルサイズ2400万画素の写真をAdobeスーパー解像度で画素数を増やしたのに近い写真になりますね。

左がR3、右がR7です。

解像力の面ではEOS R7で撮った方が不利という事は、よほど暗い時以外はありませんので、とまりものは基本的にはR7で良いのではないかなと私は思います。

AF性能

私はカワセミの飛び込みで確認していますので猛禽などではどうかはわからないのですが、使ってみた感じでは大砲レンズと比べて遜色がなく、速くて快適です。

この記事で書いた事の繰り返しですが、レンズのAFって

- フォーカスレンズを動かす初動の速さ

- フォーカスレンズを動かすトルクの強さ

- ボディとの通信の速さ

この辺りが性能の争点になると思うのですが、Canonの技術者がインタビューで明確に以下のように言っています。

以前からあるリングUSMは重たいものを動かすことが得意なのですが、初動は速いとはいえません。

ナノUSMはAFの動き出しの速さ、クイックネスに特徴があります。ナノUSMの採用は、レンズの軽量化の恩恵でもあります。

フォーカスレンズが以前の10分の1ぐらいにまで軽量化している。これはAFスピードに影響します。

リングUSMとナノUSMの違いとして、リングUSMは初動が速いというわけではないという事ですので、リングUSMの初動はナノUSMに劣っている可能性が高いです。

つまり動体撮影ではリングUSMを採用している大砲レンズよりもナノUSMの方が有利という可能性があります。

- フォーカスレンズが重いレンズ = 初動は少し遅くてもトルクの大きなリングUSMを使う必要がある

- フォーカスレンズが軽いレンズ = トルクは必要ないのでナノUSMで初動速度を稼ぐ方が良い

ですので、どちらのUSMが無条件で優れている…というわけではなく条件が許すならばナノUSMの方が初動が速くてよいですし、そうじゃないならリングUSMを使わないといけないという話ですね。

つい先日、以下のカワセミ連続写真を撮ったのですが、同じ場所で静止するホバリングではなく飛び去って行くカワセミの連続写真が以下です。

AF開始から3コマ目でピントが合い、それ以降はずっとピントが合ってます。

これを後でDPPで合焦エリアを確認したところ、ほぼすべてカワセミ本体にAFエリアが追従していて、かつすべてにピントがジャスピンで合っていました。

デフォーカス的な状態から0.1秒でピントが合い、その後30コマ/秒の撮影でカワセミに正しくピントが合わせられ続けたという事になります。

つまりRF200-800mm F6.3-9 IS USMは、カワセミ撮影で使う分にはまず問題ないくらい高いAF性能を持っているのは間違いありません。

まぁ…むしろ背景にピントが持っていかれやすいCanon機で動物検出が完璧に効いたことの方が驚きです 😛

F値

F値は9ということでかなり暗いです….とはいえハチゴローはF5.6なので1.3段分ほどの違いではあるんですが。

とまりものはF11は厳しいのですがF9だと何とかなるという感覚ですね。

EV-3 SS 1/200 F9ならば、かなり暗くてもISO800くらいまでにはなんとか収まりますので、R7でも大丈夫です。

カワセミの飛び込みなどの動体撮影ではそもそもEV -3で撮ることも多かったので、純粋に1段分は条件が厳しくなったかなという感じはあります。

もともとEOS R7での動体撮影はISO的に厳しかったので、動体はフルサイズで撮った方がベターかなという感じ。

F値については高価で大きなレンズの特権ですし、これについては当然ですね。

かわりに軽量なのでレンズを振りやすかったり、そのあたりは一長一短ではあります。

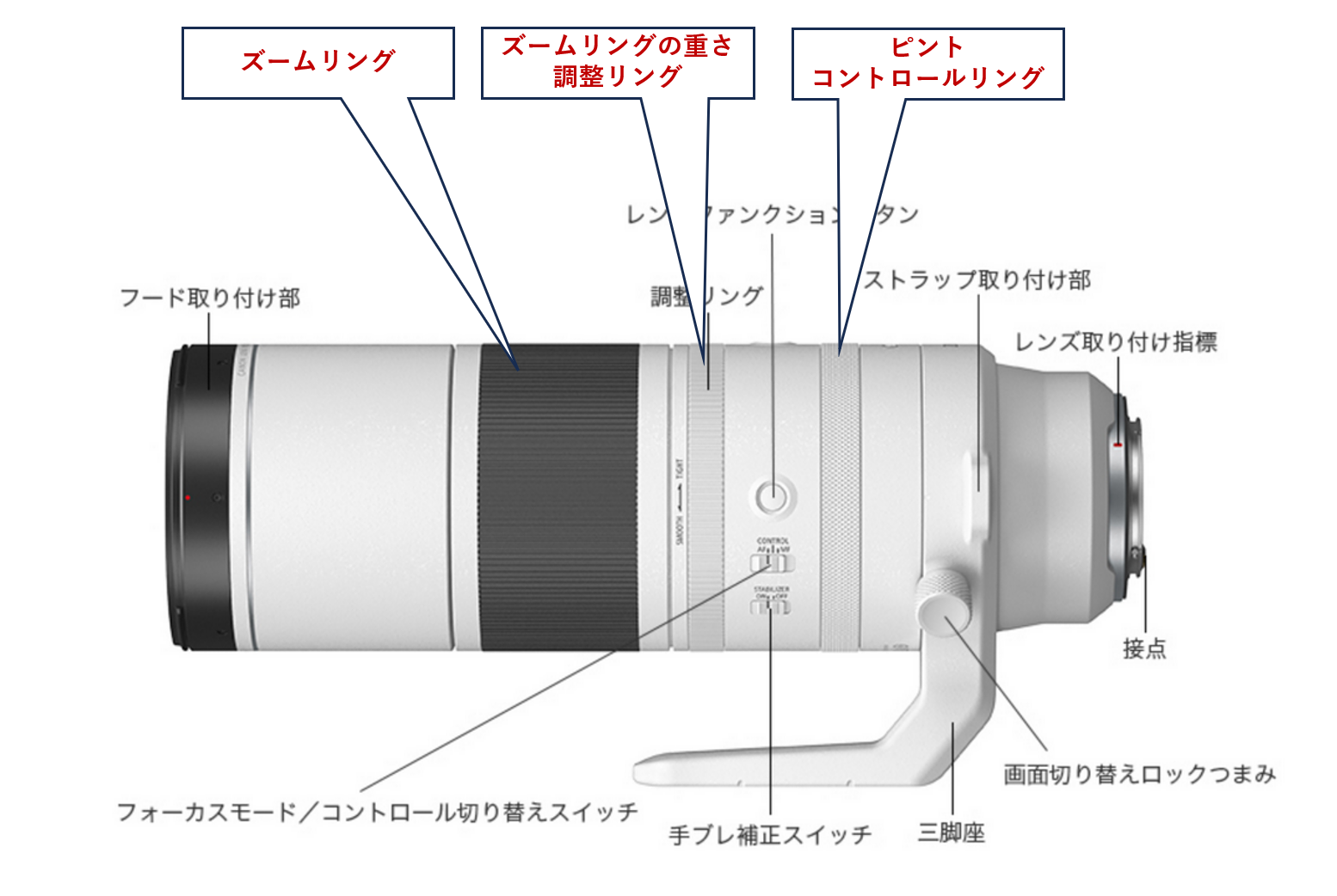

操作性

- フォーカスプリセットが使えない

- MFする際のピントリングが非常に回しづらい位置にある

という2点が特に扱いづらい点です。

どちらもデフォーカスからの復帰で必要なものなので、RFボディが進化すれば気にならなくなりそうですが。

ISモードやフォーカスリミッターもあると便利ですが…なかったらなかったでそんなには気になりませんね。

ズームも基本的に800mmで使いますので、ズームリングが使いににくくてどうのこうの..というのもあまりありません。

2kgという重量も、構え続けるのは無理ですが散策で手持ち撮影する分にはそこまで気になりません。

あとはAPS-Cで使う場合に手振れ補正が少し物足りないので、もう1段あればなぁ…くらいでしょうか。

三脚座

最近EOS R3+RF200-800mm F6.3-9 IS USMを雲台につけて歩くことが増えていて、雲台で水平にしても真っすぐにならないことが多いなと思ってたんですが…嫌なことに気づきました。

三脚座のネジを限界まで力いっぱいとめても、そこそこの力で三脚座が回っちゃいますねこれ…。

私の場合ちょっと重めの雲台設定でEOS R3をもって動かしていますので力がかかりすぎてる気もしますが、この辺は私の個体がハズレだったと信じたいところですね。

まぁ大問題というほどではないです。

RF200-800mm F6.3-9 IS USMでの撮影のコツ

F値対策:露出補正

これはとまりもの撮影も動体撮影も共通です。

F9という暗いレンズですので、その対策がまず必須となります。

RAW現像するというのは大前提ですので、撮って出しをしたい場合は諦めて大砲レンズを買った方が良いです。

対策としては撮影時の露出補正で、EV±0で撮るとこのレンズでは、ほとんどの場合SSとISOが破綻します。

ですので通常の撮影ではEV -2~-3、空をバックにしたときはEV ±0くらいになるようにして撮るのをお勧めします。

好条件時はもちろんEV -1~±0で大丈夫ですが、鳥は白飛びすることが多いのでEV-1で撮っておいた方が良いですね。

DxO PureRAW3によるノイズ除去を行った後にCapruteOneで露出補正をする場合、EOS R7で+2~+3、EOS R3で+3~4くらいまでは顕著な画質劣化は起こりません。

ですので画質への影響が少ない露出補正を撮影時にマイナスに振って、ここでSSとISOを稼ぐのが非常に効果的です。

APS-Cでずっと撮っている人やカワセミ撮影をしている人にはSSやISOを稼ぐ常套手段ですね。

- R7 F9

- R7 F11

- R7 F13

- R3 F11

- R3 F13

※R3のF9がないのは撮り忘れ

また試してみた所、F値は9より絞っても顕著な解像力向上は見られませんでしたので開放F9で使用すれば良いと思います。

絞った方が良いという人もいますので、この辺りは一度お試しを。

EVを下げて撮る場合、露出Simulationを平時はOFFにしておかないと、AF精度的にも、ファインダー的にもどうしようもなくなるので注意しましょう。

とまりもの

デフォーカス対策

800mmという焦点距離では、手前のものがボケて背景がかなりくっきり写ってしまうためデフォーカス問題が色濃く顕現します。

「手前に被写体がいるのに、AFがまったくそれにピントを合わせてくれようとしない」現象のことで、一眼レフではあまり感じないのですが、ミラーレスではよく遭遇する残念現象です。

大砲にはフォーカスプリセットがあるので手前いっぱいにピントを合わせるように設定している人が多いですが、このレンズにはフォーカスプリセットがありませんので、私は2段階の対策をしています。

- 1段階目:登録AFの切り替え

AF-ONボタンを押している間だけ、中央スポット1点でトラッキングAFや動物検出などをすべてOFFにしたAFに切り替わるようにしています。 - 2段階目:すぐにMF

絞りボタンにAF-OFFの機能を割り当てていて、どうしようもない時は即座にMFでピントを合わせることができるようにしています。絞りボタンの従来の機能は今はレンズファンクションボタンに割り当てています。

F9というレンズでボケが少ないせいか、このレンズではMFまでいく事は少なくなりましたがそれでもどうしようもない場面はまだまだ多いのでMFですぐ合わせられるようにはしています。

三脚を使う

EOS R7で使う場合は三脚を使う事をお勧めします。

手持ちだと

- 35mm換算1,280mmでかつ画素ピッチが非常に狭いのでブレを抑えるのがかなり大変、手振れ補正も弱い

- ファインダーを覗きながらMF操作やほかの調整をするのが手持ちではかなり難しい

- 35mm換算1,280mmは被写体を見失いやすいのでファインダーから目を離してまた補足するのが非常に大変

- 疲れてきて腕を一度おろすと「また1から」ですのでだんだん億劫になってくる

三脚がない場合は近くの木や柵などを利用してホールドするのも良いかと思いますが、EOS R7となら2.6kg程度の重量ですし軽い三脚を持って行った方が楽なように思います。

これはこのレンズが…ではなくEFハチゴローなどでも一緒です。

逆にEOS R3で使う場合は、余裕で手持ち撮影できますので三脚ナシでの運用の方が楽な気はします。

やっぱりEOS-1系のボディだとバランスも良くてグリップ力が全然違うのと、35mm換算800mmという焦点距離は低速シャッターでもブレないし、被写体を見失うような焦点距離ではないのでそんなに問題になりませんので。

小鳥で距離15mを超えている場合は近づく努力をする

距離15mを超えている場合は、EOS R7で撮ってもあまり解像しませんので証拠写真を撮影した後で近づく努力をします。

距離15mまで近づければ問題ありませんので大体の場合は数m近づけばよいのですが、この数m近づく必要があるというのがハチゴローとの大きな違いなんですよね…。

鳥を撮っている人は身に染みていると思いますが、距離20mくらいでこちらに気づいている被写体にさらに5m近づくって至難の業です。

鳥は1度私たちを認識して警戒心を持ってしまうと、近づこうとしても飛び去ってしまいますので、仕切りなおした方が成功率は高いですね私の場合。

動きもの

私はまだまだカワセミ撮影に関しては初心者に毛が生えたようなスキルですので、いまの私の撮影方法…着水の瞬間からシャッターを切る場合での話です。

スキルが高い人は、機材に依存せずどんな機材でも撮れるんじゃない?と思ってますが、そういう人はそもそもこのサイトで動きものの撮り方を見る必要もないでしょうし 😛

トラッキングAF

動きの遅い鳥は別ですが、カワセミ撮影などでは少し遠くからの撮影や、フレーム内に背景などのノイズが入らない好条件な撮影以外では、トラッキングAFはかなり厳しい動作をします。

具体的には、よくわからない何かを掴んで離さないので全く被写体にピントが合いません。

トラッキングAFはディープラーニングAIで認識された物体を補足する性質がありますので、飛び出して鳥としての検出が難しい体勢のカワセミなどを掴み続けるのは厳しい傾向が強いです。

あとトラッキングAFでの被写体追跡は被写体の動きより若干遅れて行われますので、AFがついていけない場合が多いですね(EOS R3ならついていけるというものではなく、恐らくトラッキングAF自体のアルゴリズム的なものです)。

今のところは、EOS Rでのカワセミ撮影は好条件下での撮影を除いてトラッキングAFはOFFにした方がストレスがたまらない気がしています。

遠くから撮ったり、ゆったりと飛ぶ鳥などはONで良いと思うので環境による違いはあると思います 🙂

動物検出

トラッキングAFでも書きましたが、鳥としての検出が難しい体勢のカワセミなどを撮影する場合、思った通りにピントが合わず、動物検出では背景や水面に写ったなにかを捉えてしまう場合が多いです。

ただ困ったことにEOS Rシリーズは「デフォーカス状態の何かにピントを合わせる性能は動物検出OFFよりもONの方が高い」という性質があるように思います。

AFエリア内の位相差ではボケててわからないけど、イメージ全体に画像認識をかけたら漠然と「何か」があることがわかるパターンが多いからだとは思いますが。

以前EOS R5でデフォーカスからの復帰ができなくて発狂していたのですが、EOS R7で少し改善されたと感じたのはこれのためですね。

私はよく着水予想地点あたりの水面に浮いている木の葉や岩などを利用してピントをおおまかに合わせるのですが、明らかにその際のデフォーカスからの復帰率はトラッキングAFや動物検出ONの方が高いんですよね。

動物検出については、ケースバイケースな気がしますがうまく撮れないときはON/OFFを切り替えて試してみても良いかもしれません。

最適なAFエリアで撮影

これまで書いてきた通りで、ミラーレスは「近くのぼけたものにピントを合わせるのが苦手」ですので、結果として「背景にピントをとられやすい」性質があり、Canon機は特にこれが顕著です。

ですので「AFエリアを被写体にできるだけフィットさせる」というのが効果的です。

私は被写体のサイズと距離によってAFエリアを適宜変更して撮影するようにしています。

まぁ、それでも「なんでそれ掴むの?」って思ってしまうシーンがとても多いのがCanonのEOS Rシリーズですけど。

RF200-800mm F6.3-9 IS USMの現時点での評価

性能や価格面

Canon機で野鳥撮影をこれから始めるなら何も考えずにRF200-800mm F6.3-9 IS USMにしておいたら?という感じですね。

とまりものだけならばEOS R7、動体も撮りたいならEOS R3などをお勧めしますが、EOS R7でも15コマ/秒なら十分に動体撮影できますので、お値段を考えると初めはEOS R7 + RF200-800mm F6.3-9 IS USMで良いんじゃない?と思います。

新品価格45万円でここまで撮れる機材構成は…あまりないんじゃないですかね。

既にRF100-500mm F4.5-7.1L IS USMを所有していてEOS R7で使っている方で、低画素フルサイズ + RF200-800mm F6.3-9 IS USMを検討されている場合は、解像力に関してはおそらくそんなに変わりません。

- EOS R7 + RF100-500mm F4.5-7.1L IS USM … 3250万画素/35mm換算800mm

- EOS R6 mkII + RF200-800mm F6.3-9 IS USM … 2400万画素/800mm

RF100-500mm F4.5-7.1L IS USMの解像力はEOS R7の画素ピッチに耐えられないものの、RF200-800mm F6.3-9 IS USMのテレ端よりはかなり解像力があるのと、画素数が少し多いのとでトントンくらいの解像力になると思います。

もちろん低画素フルサイズはISO耐性やどうのこうのがありますので良い点も多いですが、重量がかなり重くなるので注意…ですかね。

総合評価

- RF200-800mm F6.3-9 IS USM

- RF100-500mm F4.5-7.1L IS USM+ Ext x1.4(700mm F10)

- EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM + Ext x2(800mm F11)

- RF800mm F5.6L IS USMに迫る中央解像力

- ナノUSMx2による高速なAF

- 2kgという800mmでは軽い重量

- Lレンズ並にしっかりした筐体

- 約28万円という価格

これまでのCanonのズームでは800mmはEF100-400mm F4.5-5.6L IS II USMかRF100-500mm F4.5-7.1L IS USMかという選択肢しかありませんでしたが、どちらもテレコンをつけて800mmレンジで使う場合の解像力はRF200-800mm F6.3-9 IS USMに遠く及びません。

そして、何より野鳥撮影の場合は400mmや500mmで十分…というシチュエーションの方が稀です。

RF200-800mm F6.3-9 IS USMは野鳥撮影において久々にCanonから発売された神レンズと言って間違いないと思います。

ただF値が高いレンズですので、EOS R7同様で何も考えずに撮って出し…とはいかないレンズで相応の工夫は必要になります。

さて、では当面はRF200-800mm F6.3-9 IS USMを使い倒して、EOS R5 mark IIなりR1なりの発売を待とうかと思います。

年末年始は体調も悪かったので近場でカワセミや野鳥を撮っては記事を書いていましたが、以後は平常運転に戻ります。引き続き近江猫屋敷をよろしくお願いします 🙂