このところそれなりに撮れるようになってきたので、ポイントなど。

はじめに

EOS R5 mark IIを使うようになってから、カワセミ撮影については歩留まりも高まって思うように撮れるようになってきましたので、確認ポイントをザックバランに書いてみます。

撮りたい写真と解像度

私は、こういう感じで着水から浮上してくるカワセミの水絡みを撮ることを目的としています。

解像度的なところも、この写真くらいの解像度が1つの指標かなと思ってます。

これはEOS R5 mark II + RF600mm F4L IS USMで、距離14mくらいでの撮影ですね。

ボディとレンズ

今回は、EOS R5 mark II + RF600mm F4L IS USMで撮る場合のポイントになります。

「なんだよRFロクヨンの話か」という感じですが、大きくは他のレンズでも変わらない感じはします。

RF600mm F4L IS USMは、RF200-800mm F6.3-9 IS USMよりはちょっとAFの反応が鈍い気がするけど、明るくて画質が良くて口径が大きいレンズと考えてもらえたら。

私だけかもしれませんが、RF200-800mm F6.3-9 IS USMの方が撮りやすい気がするんですよね。

本当に最高のカワセミ撮影機材になるのは、RF設計のロクヨンが発売された時かなと思ってます🥴

照準器

ファインダーを覗いたままの撮影はたまに挑戦はしているものの、今のところはあまりやりません。

また照準器はマルチアクセサリシューのところにつけていますので、視差は上下方向で発生すると考えてください。

撮り方について

はじめから水面にレンズを向ける

撮り方は色々あると思うのですが、初めから水面にレンズをあらかじめ向けておくのが現在は最も成功率が高いです。

- 比較的近い距離で撮影することが多いので、フレームからはずれがち&デフォーカスしがち

- 明るいレンズだと大きくボケるため、デフォーカスしがち

- 照準器の視差が大きくて追いづらい

- とまり木などは設置していないので、そもそも飛び出し前のカワセミ本体が見えづらいことが多い

- 着水点に障害物があることが多いので岩などを掴んでしまいガチ

この5つくらいが主な理由ですね。

玄人ほどとびだしから完全に追いかけられるイメージがありますが、まぁ撮りたい写真を撮れればそれが正義かなと 😛

感覚的にはミラーレスになってからロクヨンで近距離での撮影をする場合、デフォーカスが相当厳しいです。

常に真横に飛んでくれるわけでもないので、AFが被写体をとらえて、かつレンズがしっかり駆動してピントも被写体に合い続けていないと、上のアニメーション写真のように簡単にデフォーカスになってしまうんですよね。

EOS R5 mark IIになって背景に抜けにくくなったとはいえ、まだまだデフォーカスは厳しい感じがあります。

とはいえ、私のスキルでは厳しいという話なので、EOS R5 mark IIならうまくレンズを振れば追いかけられるのは何度か実証済です。

カワセミと照準器のポインターを両眼視

片目でカワセミ自体とポインターの両方が見えるシチュエーションが最も良いのですが、どうしても着水予想地点と離れた場所にカワセミがとまっていると片目の視界だけではどちらもは入らない場合が多いです。

そういったときは片目をカワセミに、ポインターをもう片目でみることで、カワセミの飛び出しを片目で見つつ、もう片目でポインターを見失わずに追いかけることができます。

両目でカワセミを見てるとどうしてもポインタに視線を移した時に、ポインターを認識できるまでにタイムラグができちゃうんですよね。

両眼視って普通はポインターとファインダーなのかもですが、ロクヨンでは口径的に無理です🐦

着水点を予測

イレギュラーはもちろんあるのですが、ほとんどの場合カワセミがどこに飛び込むかはカワセミのクチバシの方向で予測することができます。

カワセミは頻繁に首を振って方向を変えますので、そのたびに着水予想地点にレンズを向けて、そのあたりにピントが合うようにせねばなりません。

基本的にミラーレスのAFは遠い方から近い方ではなく、近い方から遠い方へピントを移動させた方が被写体をとらえてくれるので、正確には「着水予想地点にぴったり」というよりは「着水予想地点より少し手前」にピントを合わせておきます。

楽なのは同じくらいの距離にあるオブジェにピントをあわせて、着水地点にレンズを向ける事。

オブジェがなければ仕方ないのでMFで水面にピントを合わせます。

これを飛び込むまで延々と続けるわけですねw

冬場は1時間位続けることがあります😇

シャッタータイミング

AFが作動し始めてほしいタイミングは、着水と同時に立つ水柱を掴めるタイミングです。

なので着水のタイミングよりも、ほんの一息(0.05秒ほど)遅めになります。

水柱や水しぶきが飛ぶより前にシャッターを切り始めると、奥のオブジェや水面にピントが行ってしまうので失敗することが多かったりしますね。

EOS R5 mark IIはレリーズタイムラグが50msほどあるため、実は着水と同時にシャッターを押し込めば丁度良い感じになります。

ただ、実際のところは「あ、ちょっと遅れた」っていう事が多いため、私は更にプリ連続撮影をONにすることでカバーしています。

癖なのか着水のタイミングで半押し気味になって、水柱が見えるのを少し待つような操作をしてしまうので、すべてを合わせると丁度良い感じになりますね 😛

この辺は人によって丁度いい組み合わせで調整で良さそう。

照準器の視差

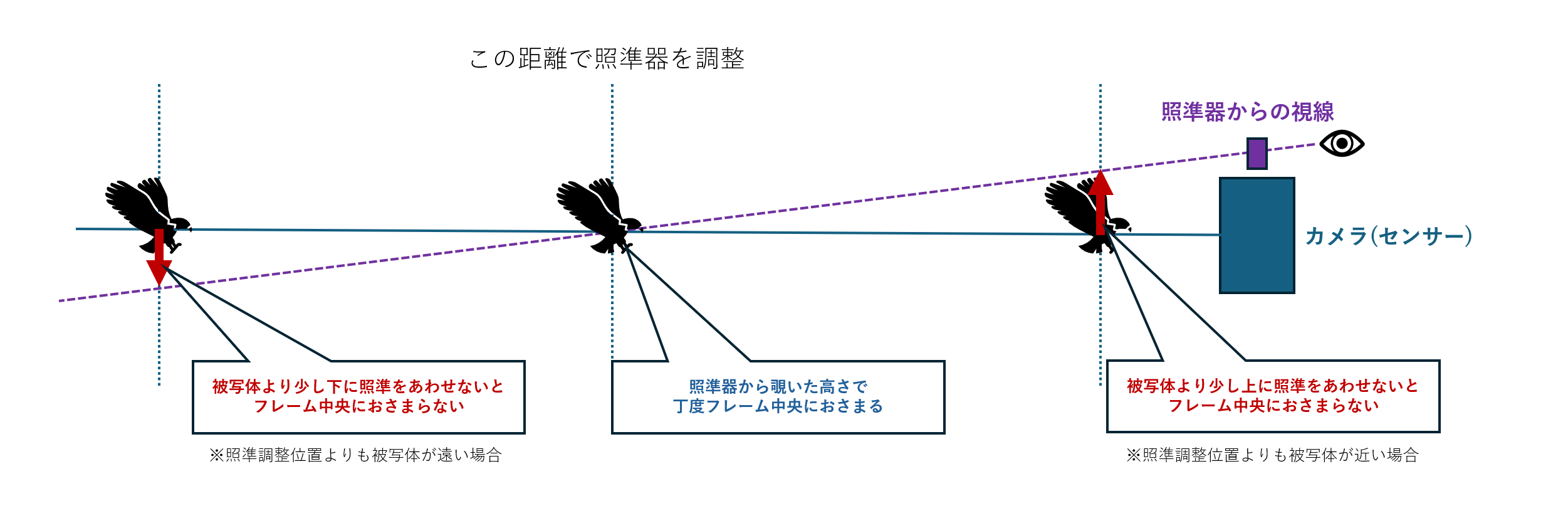

視差が発生する仕組みはこんな感じです。

照準器のポインターとレンズではどうしても角度がつきますので、レンズの口径が大きいほど照準器を高く設置する必要があるため視差が大きくなります。

ですので、私の場合は撮影の際には被写体の着水予想地点で視差がなくなるようにまず調整します。

そのうえで、着水予想地点よりも奥に飛び込んだ場合は着水点より少し下、逆に手前に飛び込んだ場合は着水点よりも少し上にポインターを合わせる感じですね。

どのくらい加減するかは…正直、感覚ですね。

RF200-800が撮りやすいのって照準器を底上げしなくても使えるため、レンズとの角度が緩いので視差がかなり小さいので安定して追い続ける事が出来るというのがあります。